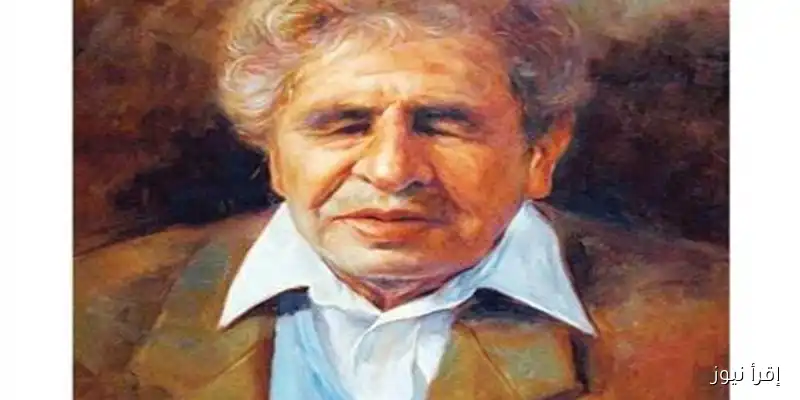

الباردوني: 26 عامًا على رحيل الشاعر الكفيف الذي رسم تاريخ اليمن بأبيات شعرية

في صباح يوم الثلاثين من أغسطس عام 1999، كانت شوارع صنعاء مفعمة بالحزن، حيث خرجت الحشود لتوديع شاعر لم ير النور بعينيه، لكنه أضاء لأمته تاريخًا وشعرًا ورؤية.

رحل عبدالله صالح البردوني، لكن كلماته ظلت حاضرة تتردد في الأزقة التي أحبها، وفي المقاهي التي جلس فيها، وفي قلوب اليمنيين الذين وجدوا في شعره مرآةً تعكس آلامهم وأحلامهم.

واليوم، في ذكرى وفاته، يعود اسمه ليتردد من جديد، ليس كشاعر عادي، بل كرمز إنساني جمع بين العمى والبصيرة، وبين التاريخ والشعر، وبين المقاومة والإبداع.

الطفولة.. قدر العمى وميلاد البصيرة

وُلد عبدالله صالح حسن البردوني عام 1929 في قرية البردون بمحافظة ذمار، وكانت تلك القرية بقعة ريفية معزولة، لكنها ستنتج شاعرًا استثنائيًا، في الخامسة من عمره، أصيب بمرض الجدري، مما أفقده بصره إلى الأبد، ورغم أنها كانت صدمة قاسية لطفل لم يتلمس العالم من حوله، إلا أن هذا القدر حوله إلى بصيرة متقدة.

لم يتوقف عند حدود الظلام، بل وجد في السمع والذاكرة بديلًا عن الرؤية؛ كان يستمع إلى القرآن في الكتاتيب ويحفظه بسرعة مذهلة، حتى صار صوته يملأ مسجد القرية بخشوع خاص، وكان الأهل ينظرون إليه باعتباره “الطفل المختلف” الذي قد يضيع في ظلامه، لكنه سرعان ما أثبت العكس، ففتح أمامه طريقًا لم يكن مطروقًا.

التعليم وبدايات التكوين

في كتاتيب القرية، تلقى علوم الفقه واللغة، ثم انتقل إلى المدرسة الشمسية في ذمار، حيث وجد نفسه أمام أبواب جديدة من المعرفة، وهناك بدأ يتعلّم النحو والصرف والبلاغة، ويمارس الشعر تقليدًا لكبار الشعراء، كان يحفظ القصائد القديمة ويعيد صياغتها بأسلوبه الخاص، حتى بدأ يكتشف صوته الفريد.

ومع الوقت، صار الشعر بالنسبة له وسيلة لإثبات الذات في مجتمع لا يرحم المختلفين، كان العمى حاجزًا كبيرًا، لكنه حوّله إلى دافع داخلي للتفوق، وصارت الكلمة زاده وسلاحه، في وقت كان اليمن يغلي بالتحولات والتناقضات.

إلى صنعاء.. المدينة التي صنعت الشاعر

عندما انتقل إلى صنعاء للالتحاق بـ”دار العلوم”، تغيّرت حياته جذريًا، هناك انكبّ على قراءة الشعر العربي القديم، من امرئ القيس إلى أبي تمام والمتنبي، لكنه وجد في أبي العلاء المعري صدىً عميقًا لذاته، غير أنه، على عكس المعري، لم ينزوِ في برج العزلة، بل انغمس في الواقع، يسجّله بقصائده وينقده بجرأة.

كانت صنعاء بالنسبة له أكثر من مدينة؛ كانت مرآة اليمن، بتاريخها وخرابها وجمالها، وكتب عنها واحدة من أشهر قصائده قائلًا:

- ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟

- مليحة عاشقاها السل والجرب

هكذا تحوّلت صنعاء في شعره إلى رمز للوطن: وطنٍ يعاني لكنه لا يموت، وطنٍ متجذّر في الجبال كأشجار البن، وممتد في ذاكرة أبنائه رغم الجراح.

لم يكن البردوني شاعر البلاط ولا المديح منذ بداياته، بل اختار موقعه في صف الشعب، وظل يكتب عن الظلم والفقر والطغيان، في زمن حكم الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، رفع صوته متحديًا، وفي الذكرى العاشرة لعيد جلوس الإمام على العرش بعد فشل ثورة 1948، ألقى أبياته الشهيرة:

- عيد الجلوس أعر بلادك مسمعًا

- تسألك أين هناؤها هل يوجد؟

- فيمّ السكوت ونصف شعبك هاهنا

- يُشفى ونصف في الشعوب مشرّد

كان ذلك موقفًا بالغ الجرأة، جعل السلطة تضعه تحت المراقبة وتمنعه من السفر أحيانًا، لكنه لم يتراجع، ظل يكتب بشجاعة، ليصبح شاعر الشعب الذي لا يساوم.

إرث شعري.. التاريخ في ثوب القصيدة

لم يكن البردوني شاعر غزل أو وجدانيات تقليدية، بل كان شاعرًا كبير القضايا، يرصد التحولات الاجتماعية والسياسية لليمن، ويحوّلها إلى شعر يخلّد اللحظة، دواوينه العديدة كانت بمثابة سجل شعري للتاريخ اليمني:

• من أرض بلقيس (1961): كشف عن شاعر فذّ خرج من الظلام ليضيء بالكلمة،• في طريق الفجر (1967): حمل روح الثورة والتغيير،• لعيني أم بلقيس (1972): جعل من الوطن امرأة ملحمية حاضرة في كل بيت وقلب،• السفر إلى الأيام الخضر (1974): بحث عن حلم يمني ضائع وسط الخراب،• زمان بلا نوعية (1979): نقد لاذع لواقع سياسي واجتماعي مرتبك،• ترجمة رملية لأعراس الغبار (1983): تجسيد لقدر اليمن بين العواصف،• كائنات الشوق الآخر (1986): غوص في فلسفة الحنين واللاجدوى،• رواغ المصابيح (1993): تأملات في الزمن والموت.

بهذا الإرث، تجاوز البردوني كونه شاعرًا، ليصبح مؤرخًا شعريًا لليمن، لا يقل قيمة عن المؤرخين الكبار.

البردوني الإنسان

رغم صوته الشعري الصارخ، كان عبدالله البردوني إنسانًا بسيطًا، يجلس في المقاهي الشعبية مع أصدقائه، يستمع إلى النقاشات، ويتبادل النكات، ساخرًا بطبعه، يواجه العمى بالمزاح، والتهديدات السياسية بالابتسامة.

يصفه مقربوه بأنه كان ذا روح مرحة، لا تفارقه السخرية اللاذعة، وكان منزله في صنعاء ملتقى للطلاب والكتّاب، حيث يجدون شاعرًا صادقًا لا يتعالى على أحد.

الفيلسوف تحت قناع الشاعر

في عمق شعره، كان البردوني فيلسوفًا، تساءل عن الزمن والموت والمعنى، وكتب أحيانًا بروح عبثية ساخرة، لم يقدم إجابات جاهزة، بل فتح أمام قارئه أبواب الحيرة والتأمل، لذلك، ظل شعره يحمل أكثر من طبقة: ظاهرًا سياسيًا ساخرًا، وباطنًا فلسفيًا عميقًا.

الرحيل: انطفاء المصباح الأخير

في 30 أغسطس 1999، رحل البردوني بعد صراع مع المرض، وفي يوم جنازته، خرج الآلاف في صنعاء، يودّعون شاعرهم الأكبر، مردّدين أبياته وكأنهم يشيعونه بكلماته، بدت صنعاء حزينة، وكأنها فقدت قلبها النابض.

لكن البردوني لم يرحل حقًا؛ بقي في ذاكرة اليمن والعرب، قصائده تتردد اليوم كما الأمس، لتذكّر أن الكلمة الصادقة لا تموت.

إرث خالد في اليمن والعالم العربي

وبعد مرور أكثر من ربع قرن على رحيله، لا يزال البردوني حاضرًا في الذاكرة الثقافية العربية، تُقرأ دواوينه في الجامعات، وتُستعاد كلماته في النقاشات السياسية، ويُحتفى به في المحافل الأدبية.. إنه مثال على الشاعر الذي تجاوز حدود بلده، ليصبح رمزًا للحرية والصدق والإبداع.

لم يكن عبدالله البردوني مجرد شاعر يمني فقد بصره، بل شاعرًا أبصر التاريخ ببصيرته، وصاغه في قصائد تحوّلت إلى سجلات حيّة، عاش محاصرًا، مهددًا، لكنه ظل صوتًا حرًا في زمن الصمت، وفي ذكرى وفاته، يتأكد أن الشعر العظيم لا يموت، وأن البردوني سيبقى ما بقيت الكلمة.